記事概要

「歯の根に膿があるから、抜歯してインプラントにしましょう!」

このブログを読んでいる方の中には、歯科医にそう勧められ、本当にそうすべきか悩んでいる方もいるかもしれません。

当医院は、顕微鏡歯科治療専門の歯科医院です。2010年より、むし歯治療(詰め物・被せ物)、根管治療、歯周病治療、抜歯などの口腔外科手術、定期検診など、全ての治療に歯科用顕微鏡を使用し、治療の成功率を高めてきました。長年、歯科用顕微鏡を使って治療してきた結果、治療成功率の高さ、予後の良さを日々実感しています。皆さんのお悩みを真剣に解決するため、これまで蓄積してきた顕微鏡歯科治療の知識と技術をもって貢献したいと思っています。

今回は、歯に膿ができてしまっている場合、根管治療すべきか、抜歯してインプラントをすべきかについて当医院の専門である顕微鏡歯科ならではの視点から説明したいと思います。

全国で11名の歯科医師のみ、

日本で最も厳しい顕微鏡歯科基準をクリア

顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医・日本顕微鏡歯科学会認定医

根管治療・顕微鏡歯科治療専門 歯科医岡野 眞

1初めに

歯の根の周りに膿ができることがあります。膿ができるのは根の中、もしくは根の周りに細菌がいるからです。膿ができる原因は主に、歯周病、根尖性歯周炎、歯根破折、セメント質剥離などがあげられます。

歯周病は、歯を支える歯槽骨が吸収されてなくなっていき歯がグラグラになっていきます。歯周病が重症化すると歯周ポケットが深くなり、そこに細菌が溜まって膿んできます。

根尖性歯周炎は、重症なむし歯や根管治療の失敗により、歯の根管に細菌感染が起こり、歯根の周りに膿ができます。

歯根破折は、歯の根が割れてきている状態で、割れてきている亀裂をつたって細菌が侵入し、根の周りに膿ができます。

セメント質剥離は、歯根の周りにある存在しセメント質という層が剥がれた状態で、セメント質が歯根から剥がれると、そこに深い歯周ポケットができて細菌が入り込み、膿ができます。

以上のように、根の周りに膿ができる原因は一つではないのです。

2まず、膿ができている原因を正確につきとめることが重要

根の周りに膿があったとしても、治療で治るケースがあります。まずは、膿んでいる原因をつきとめ治せるケーであるかを鑑別診断することが必要です。

実は、治療で治せる(歯を残せる)ケースだったのに診断を誤って抜歯を勧めてしまうこともあり得ます。

診断をするにあたり、治療用顕微鏡とCTは大きな力を発揮します。

治療用顕微鏡は、肉眼やルーペでは見えないくらい細い破折や深い歯周ポケットの中の奥にあるセメント質剥離を目視で確認することができます。

CTは、レントゲン画像では見えない根尖性歯周炎や破折による歯槽骨の吸収像や歯周ポケットの中のセメント質剝離が見えたりします。

まずは、治療用顕微鏡とCTなどを駆使することにより正確な診断をし、不必要な抜歯を回避することが必要です。

そしてここでは、歯の根の周りに膿ができる疾患の中で、根尖性歯周炎が原因になっているケースはどうするべきかを説明したいと思います。(歯周病や歯根破折が原因である場合は、歯周病と歯根破折のコラムをご覧ください)

3根尖性歯周炎について

根尖性歯周炎(根尖病変)とは、むし歯や歯の破折(歯に入ったヒビ)により歯の内部の神経組織(歯髄)まで細菌が達し、根の先で骨を溶かし炎症性の袋を作る病気です。

人間の体は、細菌に感染すると免疫系が働き細菌を排除しようとしますが、歯の神経は血流が少なく、歯の神経に細菌感染が起こると、しばしば壊死を起こしてしまいます。壊死を起こした歯の神経組織は免疫反応を起こせないため、根の先端まで細菌感染が進行します。そこで、生体防御反応が起こり、歯根の周りに炎症性の膿の袋を作ります。これが根尖性歯周炎(根尖病変)です。

4根尖性歯周炎は根管治療で治る

以前、口腔外科で抜歯と言われた患者さんがいらっしゃいました。その歯は根管治療を失敗していて根尖性歯周炎になっていました。「どうせ、根管治療をやり直しても膿は治らないから、抜歯してインプラントにしなさい」と言われたようですが、諦めず当医院で再根管治療をし直したところ、根の周りにできていた膿が治り骨が再生してきました。

歯科医院によっては、治療の得意不得意分野が変わります。むし歯治療、根管治療、口腔外科、入れ歯、小児歯科、全ての歯科治療を取り扱うと標榜していても、その治療の中には得意不得意があるのです。口腔外科が得意だけど根管治療は苦手、入れ歯は得意だけど、むし歯治療は苦手など、歯科医院によって得手不得手があります。

根管治療が苦手だと、抜歯を勧めることが増えると思います。かかる医院によって力を入れている治療が変わり対応も変わってしまうので、本当に抜歯しなければいけないかをセカンドオピニオンで確認するのも良いと思います。

当医院は根管治療に力を入れている歯科医院の一つです。当医院の直近のデータでは、根管治療と外科的歯内医療法を合わせた成功率は、98.7%です。長年の精密根管治療の経験とハイエンドモデルの治療用顕微鏡やCTスキャンを駆使し、高い治療の成功率を実現しています。

歯の根に膿があったとしても、根尖性歯周炎なら精密根管治療で多くのケースが治るのです。

5インプラントについて知っておきたい点

歯を抜歯した場合、インプラントを勧めてくる医院も多いと思います。

インプラントは、無くなった歯を補填する方法の一つですが、知っておきたい点があります。

天然の歯には、歯根膜というクッションが根の周りにあります。歯根膜には、ルフィニ小体などの圧力センサーが存在し、咬合力などの歯にかかる力を触覚、圧覚、痛覚として脳に伝えます。それらの感覚機構により、歯や歯周組織を強い咬合力から守り、歯根破折などのトラブルを回避する重要な役割が歯根膜にはあります。

それに対し、インプラントは歯槽骨と直接癒着するため、歯根膜が存在せず歯にかかる力を感じる圧力センサーがありません。そのため、噛み合わせの歯に過剰な力がかかってしまうことにより、噛み合わせの歯が欠けたり歯根破折する可能性が高まりやすくなります。

また、インプラントも、入れてすぐは調子が良くても、時間とともにトラブルを起こすことがあります。インプラントのトラブルも、対処できるケースと対処できないケースがあります。対処できないトラブルにインプラント周囲炎があります。よく、インプラントを入れればお手入れをしなくても大丈夫と考えている方がいます。確かに、インプラントはむし歯にはなりませんが歯周病を引き起こすことがあるのです。この状態をインプラント周囲炎といいます。インプラント周囲炎は、インプラントの周囲の歯槽骨が炎症により吸収し無くなっていきます。骨の支えが無くなったインプラントは咬合力に耐えられずに抜け落ちてしまうこともあります。ヨーロッパでは、インプラントの43%がインプラント粘膜炎、22%がインプラント周囲炎を起こしていたという論文が出ています。

残念ながら、インプラント周囲炎に対する治療は確立されておらず、ひとたびインプラント周囲炎を起こすと対処が難しいのが現状です。インプラントはずっと安心ということではないので、最後の手段と考えるべき治療法でしょう。

6膿がある場合は、まず根管治療

以上のことより、歯の根に膿があったとしても、根尖性歯周炎が原因と考えられる場合は、すぐに抜歯、インプラントをせずに、根管治療を検討してみてください。そうすれば、膿が治りインプラントをせずにすむかもしれません。

7症例紹介:他院で根管治療した歯に膿ができ、再根管治療によって膿が改善したケース

《お悩み》

以前、他医院で根管治療をした歯に膿ができ、歯茎の腫れたという事で当院に来院された患者さんです。

《症状と臨床所見》

下顎左側の奥歯の歯茎が赤く腫れて歯肉に白い膿がみられます。

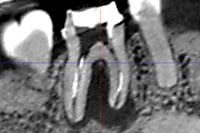

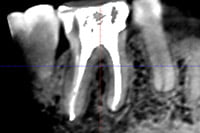

CT画像を確認すると歯根の先に大きな歯槽骨の吸収がみられました。

以上の所見より根尖性歯周炎が疑われました。

《治療》

CT画像にて根管の走行や形態、歯の残存量(歯として使える量が残っているか)をチェックしたのち、ラバーダム防湿の設置を可能にするために隔壁を作成し、ラバーダム防湿を行い、治療用顕微鏡を使って再根管治療(非外科的歯内療法)を行いました。顕微鏡下で根管内を確認したところ、歯根破折は認められませんでした。

《治療後》

再根管治療により、患部の歯肉膿瘍が消失し、治療後のCT画像でも根尖病変の透過像の消失と歯槽骨の再生が確認できたので精密な被せ物をし、治療が完了となりました。

下が治療6ヶ月後のCT画像です。大きかった膿の影が縮小し歯根の周りの歯槽骨が再生しています。

《主な副作用》

ラバーダム防湿が必要になり、開口時間が長くなります。歯科用顕微鏡による精密根管治療は、肉眼や拡大鏡では見えないところ(治療が不十分であった部分)が見えるようになるため、なすべき治療が増えるので治療時間や治療日数がかかります。

《治療期間》

おおよそ、3〜5日(1回1時間の目算です)。その後6か月間の経過観察があります。

《治療費》

根管治療費(消費税込み):大臼歯 176,000円 (根管治療費以外に別途、被せ物・土台除去、隔壁作成の費用がかかることがあります。詳細は、お問い合わせください。)

8歯の神経の治療(根管治療)中や被せ物治療後の歯茎の腫れや膿で悩んでいる方の治療メニュー

当院では、何度根管治療をしても歯茎の腫れや膿が治らない方に、以下のように治療を進めていきます。ただし、これは一般的な治療方針です。患者さんの個々の状況により、治療内容に多少の差異が生じます。

膿で悩んでいる方は、一度、お電話でお問合せいただくことをオススメいたします。

STEP.1

初回カウンセリング

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

① 問診表の記入

② マイクロスコープ検査、レントゲン・CT撮影と診断

③ 治療計画および治療内容のご説明

※治療期間、費用等、患者さんと相談の上、治療方針を決定いたします。その後、次回の治療予約となります。

STEP.2

隔壁作成

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

STEP.3

根管治療開始

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

根管治療時は、毎回、ラバーダム防湿を設置します。そして、CT画像を確認しながら治療用顕微鏡下で根管の清掃・殺菌・消毒・根管充填を精密に行います。

STEP.4

支台築造・仮歯作成

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

STEP.5

治療判定

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

根尖病変(根の先の膿)の改善がみられた場合は、被せ物治療に移っていきます。被せ物治療は、むし歯が再発し根管に再感染しないよう、治療用顕微鏡を使って精密に行います。

根尖病変の改善が見られない場合は、患者さんと相談後、外科的歯内療法、歯根の部分抜歯などを予定します。

9当医院ではセカンド・オピニオンも行っています

CHECK

他院で治療中であっても可能です

- 根に膿があるので、抜歯してインプラントと言われた。

- 根管治療しても膿や歯茎の腫れや消えないので抜歯と言われた・・・

- 痛みが無いのに膿が何故か消えない・・・

という方は、お気軽にご相談ください。

当院は自由診療となっております。以下に治療費を掲載いたします。

※各種クレジットカードでお支払いいただけます。

カウンセリング料金 ¥11,000

・顕微鏡による、むし歯・歯周病検査など

・レントゲン撮影

CT撮影料金 ¥11,000

通常、CT撮影は別途 33,000円がかかりますが、初回のみ11,000円で撮影します。