日本顕微鏡歯科学会 認定医

100%拡大視野治療

「米国式」の根管治療

顕微鏡歯科の

プロフェッショナルが

担当します

成功率96.1%

ほぼ再発しません

根管治療は「最初」が肝心です。

- 「歯内療法」の専門家が担当

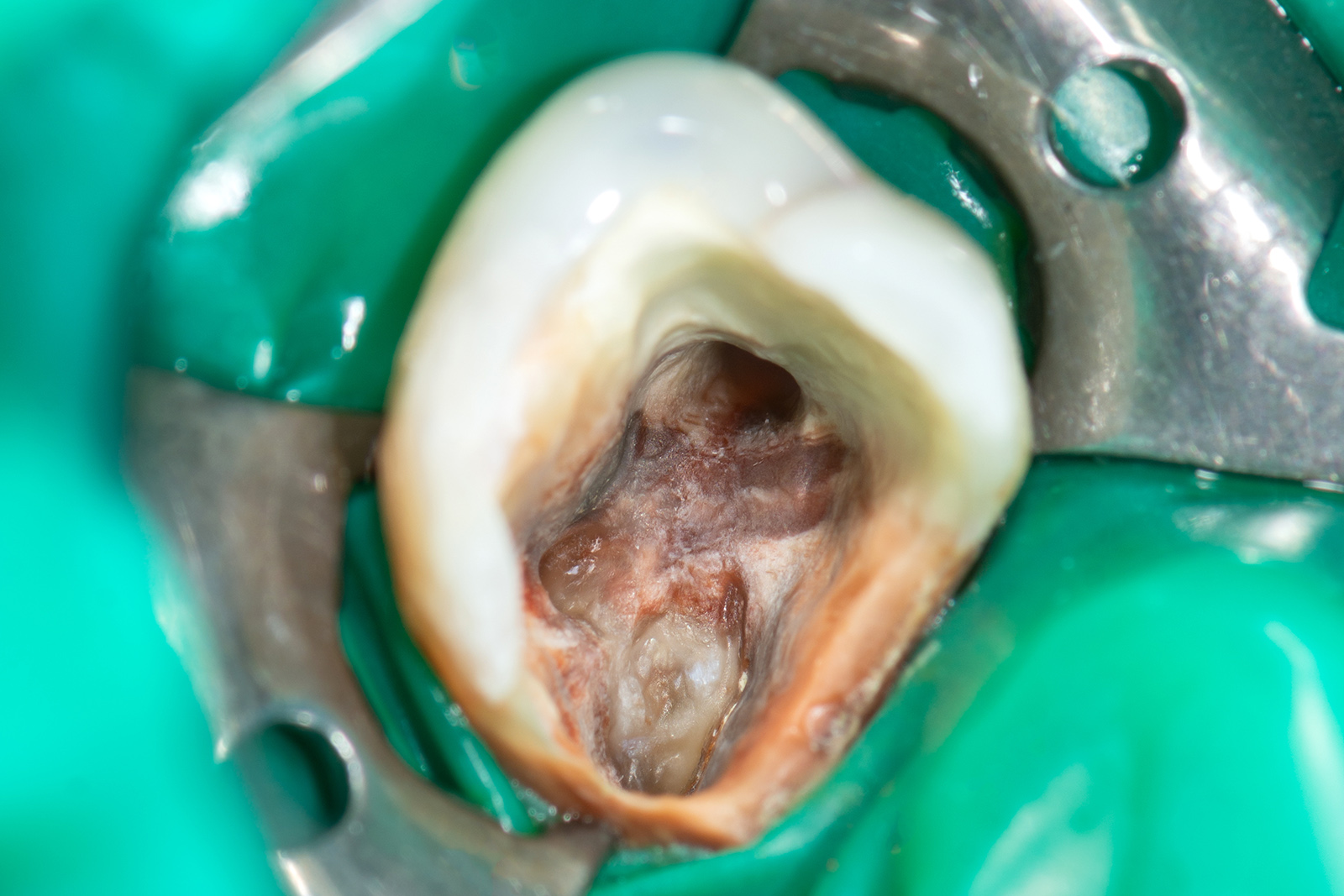

- 「マイクロスコープ」による精密治療

- 「ラバーダム」で再感染防止

〜セカンドオピニオンにも対応しています〜

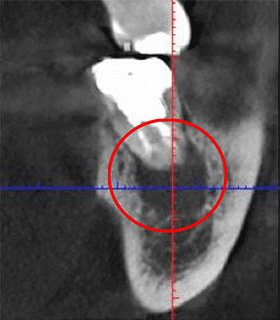

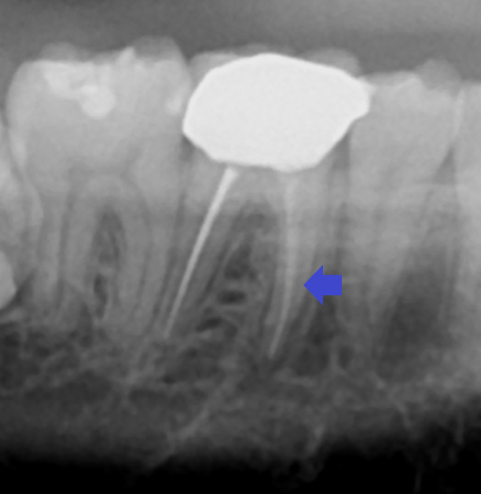

実際に「根管」の画像をご覧頂きましょう。歯の中にある黒い筋が根管です。

| 1987年 | 昭和大学歯学部 卒業 |

|---|---|

| 2001年 | 岡野歯科医院 医院長就任 |

当院では、できるだけ患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などをお聞きするよう努めています。

下記からお問い合わせください。