記事概要

マイクロスコープは、患部を大きく拡大し、明るい光でさらに状態を明確に把握するための機材です。お口の中は暗く、ただでさえ見えづらいのですが、更に見えづらい歯の神経の通り道である根管の中はもう肉眼では見ることができません。

見えなければ歯の神経の治療である根管治療は勘の治療になってしまい、それが根管治療の失敗に繋がり、最悪は抜歯になってしまうこともあります。根管治療の失敗率を打開するため歯科治療にマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)が導入され、近年では根管治療において必須の機材となっています。

そのマイクロスコープについて根管治療における利点欠点について、なぜ根管治療にマイクロスコープを使わなければいけないかについて解説したいと思います。

当医院は、顕微鏡歯科治療専門の歯科医院です。2010年より、むし歯治療(詰め物・被せ物)、根管治療、歯周病治療、抜歯などの口腔外科手術、定期検診など、全ての治療に歯科用顕微鏡を使用し、治療の成功率を高めてきました。長年、歯科用顕微鏡を使って治療してきた結果、治療成功率の高さ、予後の良さを日々実感しています。今後も皆さんのお悩みを真剣に解決するため、これまで蓄積してきた顕微鏡歯科治療の知識と技術をもって貢献したいと思っています。

全国で11名の歯科医師のみ、

日本で最も厳しい顕微鏡歯科基準をクリア

顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医・日本顕微鏡歯科学会認定医

根管治療・顕微鏡歯科治療専門 歯科医岡野 眞

1根管治療って何をしているの?

根管とは歯の中にある神経の通り道です。 通常は、根管の中には歯髄という組織があります。歯髄は、主に神経組織や血管、結合組織などで構成されています。 根管は、一般的に根尖孔という歯根の先にある穴で根の外と交通しており、歯の外の神経や血管が歯髄と繋がっています。そして歯髄をとる処置や細菌に汚染された根管を清掃し根の先まで蓋をする処置を根管治療と言います。簡単に言うと歯の神経が通っている管をきれいにしているということです。

2根管治療の難しさと成功率

根管治療は、歯の神経の通り道を清掃して蓋をする処置ですが、実は簡単ではないのです。それが、根管治療の成功率に表れています。日本の根管治療の成功率は30~50%というデータが出ています(根管治療の成功率へ)。成功よりも失敗の方が多いのです。

失敗する主な原因がいくつかあるのですが、その一つに根管の複雑性があります。実は、歯の神経の通り道である根管は、一本のまっすぐな管ではないことが多く、曲がっていたりいくつも枝分かれしたりしているのです。その複雑性が元で根管の清掃が行き届かず失敗して後から痛みが出たり歯茎が膿んできたりするのです。

3根管治療を成功させるには

根管治療は根管の中に入り込んできた細菌との闘いです。根管をいかにきれいにできているかが大事なのですが、そのためには根治療時にラバーダム防湿をすることがまず重要です。ラバーダム防湿をしないで根管治療をした場合、治療しながら細菌が根管に入り込むことが考えられ、根管を綺麗にすることがいつまでたってもできないからです。まずは、根管治療を成功させるためにするべきことをする。それがラバーダム防湿であり、ラバーダム防湿は根管治療を成功させるための最低限必要な処置です。

そこから根管治療がスタートするのですが、複雑な根管を清掃するのは肉芽やルーペ(拡大鏡)では困難を極めます。要は、根管は皆さんが想像する以上に細く暗いので全く見えず、治療は勘や手探りになってしまうのです。その結果、根管の中の感染が残り根管治療が失敗し、根の周りに膿ができたり、できた膿が改善しないということが起こります。

4マクロスコープを使った根管治療の利点欠点

根管治療を成功させるためには見えづらい根管の中を良くみえるようにして清掃すればよいということになるのですが、ここでマイクロスコープが威力を発揮します。

見えづらい根管は、一般的に使われているルーペ(拡大鏡)でも拡大して見えるのでは?と思っている方もいらっしゃると思いますが、暗い根管の中はいくら拡大しても奥の方は見えません。明かりが届いていないと見えないので、拡大鏡では見えないということが起こります。マイクロスコープは同軸照明という視野と同じ方向から入る照明なので、細い根管の先にまで光が届き、暗い根管の中を見ることができます。

また、マイクロスコープは拡大倍率を可変することができます。ルーペ(拡大鏡)は倍率が可変できず、通常使われる倍率は2~3倍、良くて5倍程度です。マイクロスコープは倍率が可変でき、機種にもよりますが2~30倍までの拡大が可能です。

これらを踏まえて、マクロスコープを使った根管治療の利点欠点について説明したいと思います。

利点

- 正しい診断ができる

肉眼やルーぺより、状況が分かりやすくなるので、診断の精度が上がります。診断の精度が上がることは重要で、間違った診断は正しい治療に結び付きません。正しい治療ができていなければ、いつまでたっても治らないということが起こります。 - 精密な根管治療ができる

根管の中を見ながら治療できれば、汚染物質などを確実に除去したり根管を隅々まで清掃したりすることができ治療の成功率が上がります。 - 治療を動画で録画することができる

マイクロスコープにカメラを付ければ、治療を動画で録画することができます。録画した画像をモニターに再生して、治療内容を説明することができます。 - 肉眼やルーペではできない治療ができる

患部を大きく拡大し明るく照らすことができるので、歯を削るのを必要最小限にすることができます。また、治療をタイムリーにモニターに映すことができるので、スタッフと情報を同時に共有でき、必要な器具を顕微鏡から目を離さずに器具を手渡ししてもらうこともできる。適切なアシスタントワークにより、スムーズに治療が進み、医師は患部から目を離さずに治療をすることができる。

欠点

- 治療時間がかかる

肉眼やルーペより状況が正確に把握でき、やるべき処置が増えるので時間がかかる。逆に言うと、肉眼やルーペは不備をのこしたまま治療が終わってしまうことになる。 - 費用がかかる

肉眼やルーペよりやるべき処置が増えるので時間がかかり、それが費用に反映されます。 - 術者の技術の差がでやすい

マイクロスコープは近年、普及が著しいですが、マイクロスコープによる治療は、機材は元より治療技術も必要になります。マイクロスコープを使いこなすだけの経験や技術が必要で、マイクロスコープがある=マイクロスコープの治療ができるとは限らないです。

利点欠点は以上です。

5マイクロスコープは根管治療にこそ必要

歯科治療の中でも特に精確性を要求される治療である根管治療を成功するためには、正確な診断と正確な治療が必要です。根管治療の成功率を上げるためには、見えない状態で治療するのを見える状態で治療することが有効なのです。マイクロスコープは根管治療に必須の機材であるとご理解ください。

6歯を安心して機能させるためには

歯を長く安心して使っていくためには、根管治療はとても重要な治療です。根管治療が失敗していると、今痛みが無くても後日歯茎が腫れたり、痛みが出たり、上顎洞などの周りの組織に炎症が波及したり、最悪抜歯になってしまうかもしれません。

大事な歯をできるだけ長く使っていくためにも、土台の治療である根管治療を疎かにするべきではないということを認識していただけたらと思います。

7症例紹介:他院で根管治療中に歯茎が腫れてしまった方が、再根管治療で膿が改善したケース

《お悩み》

根管治療をしても、歯茎の腫れが治らないという事で当院に来院された患者さんです。

《症状と臨床所見》

下顎右側の奥歯の歯茎が赤く腫れて歯肉に膿瘍がみられます。

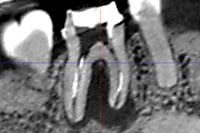

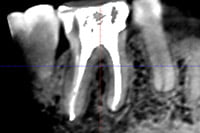

レントゲン画像とCT画像を確認すると歯根を取り巻くように歯槽骨の吸収がみられました。

以上の所見より根尖性歯周炎が疑われました。また、膿が大きく、歯根破折も考えられるケースです。

《治療》

CT画像にて根管の走行や形態、歯の残存量(歯として使える量が残っているか)をチェックしたのち、ラバーダム防湿の設置を可能にするために隔壁を作成しました。

その後、ラバーダム防湿を行い、治療用顕微鏡を使って再根管治療(非外科的歯内療法)を行いました。顕微鏡下で根管内を確認したところ、歯根破折は認められませんでした。

《治療後》

再根管治療により、患部の歯肉膿瘍が消失。

治療後のCT画像でも根尖病変の透過像の消失と歯槽骨の再生が確認できたので精密な被せ物をし、治療が完了となりました。

下が治療6ヶ月後のCT画像です。膿の影が消失し歯根の周りの歯槽骨が再生しています。

《主な副作用》

ラバーダム防湿が必要になり、開口時間が長くなります。歯科用顕微鏡による精密根管治療は、肉眼や拡大鏡では見えないところ(治療が不十分であった部分)が見えるようになるため、なすべき治療が増えるので治療時間や治療日数がかかります。

《治療期間》

おおよそ、3〜5回(1回1時間の目算です。)

《治療費》

根管治療費(消費税込み):大臼歯 176,000円 (根管治療費以外に別途、被せ物・土台除去、隔壁作成の費用がかかることがあります。詳細は、お問い合わせください。)

8歯の神経の治療(根管治療)中や被せ物治療した歯の歯茎の腫れや膿で悩んでいる方の治療メニュー

当院では、根管治療をしても歯茎の腫れや膿が治らない方に、以下のように治療を進めていきます。ただし、これは一般的な治療方針です。患者さんの個々の状況により、治療内容に多少の差異が生じます。

膿で悩んでいる方は、一度、お電話でお問合せいただくことをオススメいたします。

STEP.1

初回カウンセリング

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

① 問診表の記入

② マイクロスコープ検査、レントゲン・CT撮影と診断

③ 治療計画および治療内容のご説明

※治療期間、費用等、患者さんと相談の上、治療方針を決定いたします。その後、次回の治療予約となります。

STEP.2

隔壁作成

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

STEP.3

根管治療開始

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

根管治療時は、毎回、ラバーダム防湿を設置します。そして、CT画像を確認しながら治療用顕微鏡下で根管の清掃・殺菌・消毒・根管充填を精密に行います。

STEP.4

支台築造・仮歯作成

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

STEP.5

治療判定

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

根尖病変(根の先の膿)の改善がみられた場合は、被せ物治療に移っていきます。被せ物治療は、むし歯が再発し根管に再感染しないよう、治療用顕微鏡を使って精密に行います。

根尖病変の改善が見られない場合は、患者さんと相談後、外科的歯内療法、歯根の部分抜歯などを予定します。

9当医院ではセカンド・オピニオンも行っています

CHECK

他院で治療中であっても可能です

- 根管治療をやり直しているが、膿んで歯茎が腫れてきてしまう。

- 根管治療しても膿や歯茎の腫れや消えないので抜歯と言われた・・・

- 痛みが無いのに膿が何故か消えない・・・

という方は、お気軽にご相談ください。

当院は自由診療となっております。以下に治療費を掲載いたします。

※各種クレジットカードでお支払いいただけます。

カウンセリング料金 ¥11,000

・顕微鏡による、むし歯・歯周病検査など

・レントゲン撮影

CT撮影料金 ¥11,000

通常、CT撮影は別途 33,000円がかかりますが、初回のみ11,000円で撮影します。