記事概要

上の奥歯が噛んで痛い時や歯茎が腫れた時に、なんとなく鼻がつまるなどの症状が出たことはありますか?

実は、歯の病気が原因で副鼻腔炎を引き起こすことがあります。

歯が原因で起こる副鼻腔炎は上顎洞炎とも言います。副鼻腔炎(上顎洞炎)は鼻が原因で起こる病気と思いがちですが、実は歯が原因で起こっていることもあるのです。今回は、副鼻腔炎(上顎洞炎)に何故、歯が関わっているかについて説明したいと思います。

当医院は、顕微鏡歯科治療専門の医院です。2010年より、むし歯治療(詰め物・被せ物)、根管治療、歯周病治療、抜歯などの口腔外科手術、定期検診など、全ての治療に歯科用顕微鏡を使用し、治療の成功率を高めてきました。長年、歯科用顕微鏡を使って治療してきた結果、治療成功率の高さ、予後の良さを日々実感しています。35年の臨床経験と15年の顕微鏡歯科治療の知験を踏まえ、皆さんに役立つようコラムを書き綴っています。

全国で11名の歯科医師のみ、

日本で最も厳しい顕微鏡歯科基準をクリア

顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医・日本顕微鏡歯科学会認定医

根管治療・顕微鏡歯科治療専門 歯科医岡野 眞

1歯性上顎洞炎とは

副鼻腔とは頭蓋部にある4つの空洞構造で場所により、上顎洞・篩骨洞・前頭骨洞、蝶形骨洞が存在します。この空洞部分に何らかの原因で炎症が起きることがありそれを副鼻腔炎といいます。

その中でも歯と密接な関係がある疾患は上顎洞であり根尖性歯周炎などが原因で起きるものを歯性上顎洞炎といいます。

2歯性上顎洞炎の症状

上顎洞とは鼻の横の部分に存在する空洞で上顎洞炎を引き起こすと以下の症状があらわれることがあります。

- 頬の周辺を触ると痛む

- 体を動かすと響くように痛む

- 鼻水が出る、詰まる

- 上の奥歯が痛む

- 変な匂いがする

- 頭が重たいような感じがする

3歯性上顎洞炎の原因

左右の上顎洞に炎症が起きる場合もありますが歯性上顎洞炎はほとんどの場合片側性であり片側性上顎洞炎の25%は歯が原因と言われています。

なぜ、歯の病気が鼻にまで症状が出てしまうのでしょうか。

実は、上の歯、特に小臼歯・大臼歯といわれる歯の根尖は上顎洞と近接していることが多いです。そのため、歯根の周りに病気を作る根尖性歯周炎や重度の歯周炎などによりその病変と上顎洞が交通してしまい炎症が波及することがあります。

このような場合は、歯が原因で起きているため鼻の治療をしても症状は改善しません。

4歯性上顎洞炎の治療

まず、歯性上顎洞炎の診断にはCT撮影が有効です。

3次元的な画像を元に歯と上顎洞との交通を確認し、歯が原因で起こっているのか・鼻が原因なのか・原因の歯はどれなのか、ある程度診断することができます。

CTなどの検査を行った結果、歯が原因の場合は適切な治療を行うことが重要です。

歯性上顎洞炎の場合は根尖性歯周炎を発症していることが多く、治すために根管治療が必要になります。

5副鼻腔炎は、根管治療で治る?

歯性上顎洞炎の基本的な治療は根管治療ですが、急性症状が強い場合は抗生物質などで炎症を抑えることが必要です。また、症例によっては耳鼻科との連携が必要になることもあります。

6歯性上顎洞炎の治療は根管治療の技術が握る

根管治療は治療の難易度が非常に高く精密な治療が必要になります。

歯の神経の通り道である根管は、細く暗く複雑に枝分かれしていたり大きく湾曲していたりしていることも多く、治療に高度な技術が求められるため苦手とする歯科医師が多いです。

そのため治療がうまくいかず再発率が高く、再治療を行えば行うほど歯が削れていきます。それと同時に破折のリスクも上がるのです。

リスクを回避するためにも、再発を抑えた治療を行うことが重要となります。例えば、ラバーダム防湿下での処置、CTによる未処置根管や原因の精査、マイクロスコープの使用など整備された環境下で治療を行うことは元より、術者の高い治療技術や経験も成功率を上げるにはとても重要です。

7副鼻腔炎をおこし、歯が原因と考えられる場合はまず根管治療

根管治療の失敗または不備が原因で副鼻腔炎を起こしていることが考えられる場合は、すぐに抜歯をせず、まずは根管治療をうけることをお勧めします。根尖性歯周炎から副鼻腔炎を起こしている可能性があるからです。根管治療が成功すれば、副鼻腔炎の症状も改善し抜歯も免れるかもしれません。

8症例紹介:根の先に膿があり、再根管治療によって歯性上顎洞炎が改善したケース

《お悩み》

根の先に膿があるので治したい。

《症状と臨床所見》

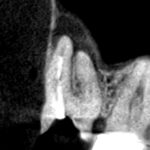

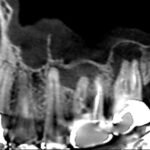

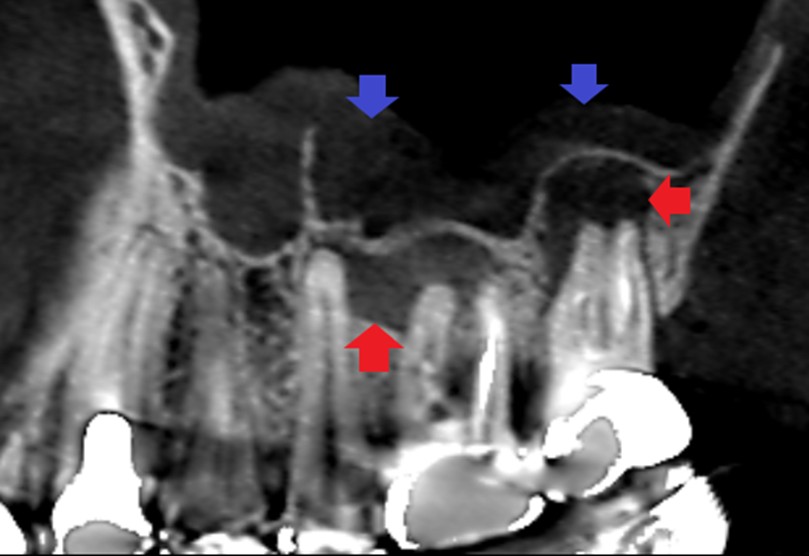

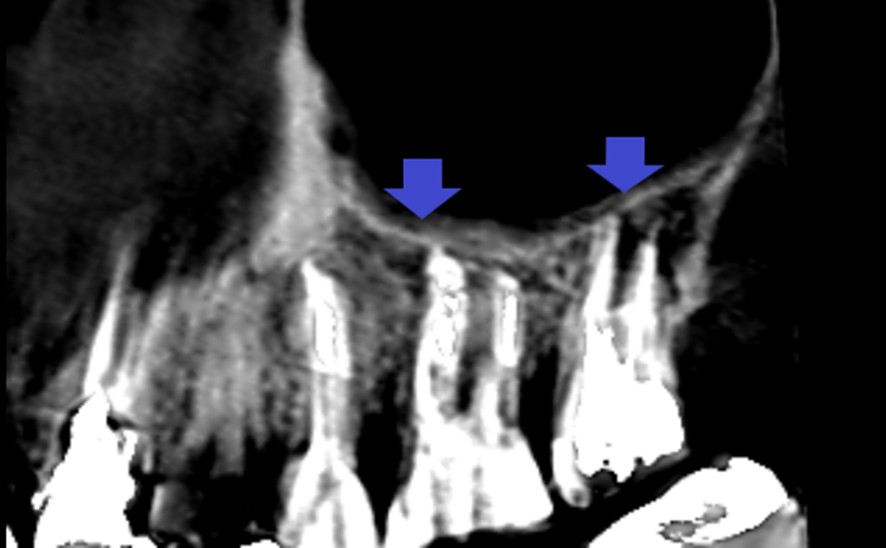

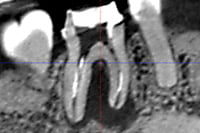

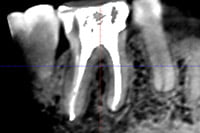

特に痛みは見られませんでしたが、CT画像にて根の先に膿の透過像(赤い矢印の先)がみられ、それに隣接する上顎洞内に白い炎症像(青い矢印の先)がみられました。根尖性歯周炎と、それが原因で歯性上顎洞炎を起こしていることが疑えます。

《治療》

CT画像にて根管の走行や形態、歯の残存量(歯として使える量が残っているか)をチェックしたのち、ラバーダム防湿の設置を可能にするためにまず隔壁を作成しました。

その後、ラバーダム防湿を行い、治療用顕微鏡を使って歯性上顎洞炎の原因になっていると思われる上顎第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯の3本の歯の再根管治療(非外科的歯内療法)を行いました。

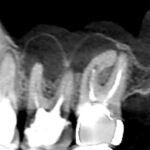

《治療後》

再根管治療により、CT画像で根尖病変の透過像の消失と歯槽骨の再生、上顎洞の炎症像の消失が確認できました。

《主な副作用》

ラバーダム防湿が必要になり、開口時間が長くなります。歯科用顕微鏡による精密根管治療は、肉眼や拡大鏡では見えないところ(治療が不十分であった部分)が見えるようになるため、なすべき治療が増えるので治療時間や治療日数がかかります。

《治療期間》

一本の歯あたり、おおよそ3〜5日(1日1回1時間の目算です。)

《治療費》

根管治療費(消費税込み):小臼歯 154,000円 大臼歯 176,000円 (根管治療費以外に別途、被せ物・土台除去、隔壁作成の費用がかかることがあります。詳細は、お問い合わせください。)

9歯の神経の治療(根管治療)中や被せ物治療した歯の歯茎の腫れや膿で悩んでいる方の治療メニュー

当院では、根管治療をしても歯茎の腫れや膿が治らない方に、以下のように治療を進めていきます。ただし、これは一般的な治療方針です。患者さんの個々の状況により、治療内容に多少の差異が生じます。

膿で悩んでいる方は、一度、お電話でお問合せいただくことをオススメいたします。

STEP.1

初回カウンセリング

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

① 問診表の記入

② マイクロスコープ検査、レントゲン・CT撮影と診断

③ 治療計画および治療内容のご説明

※治療期間、費用等、患者さんと相談の上、治療方針を決定いたします。その後、次回の治療予約となります。

STEP.2

隔壁作成

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

STEP.3

根管治療開始

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

根管治療時は、毎回、ラバーダム防湿を設置します。そして、CT画像を確認しながら治療用顕微鏡下で根管の清掃・殺菌・消毒・根管充填を精密に行います。

STEP.4

支台築造・仮歯作成

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

STEP.5

治療判定

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

根尖病変(根の先の膿)の改善がみられた場合は、被せ物治療に移っていきます。被せ物治療は、むし歯が再発し根管に再感染しないよう、治療用顕微鏡を使って精密に行います。

根尖病変の改善が見られない場合は、患者さんと相談後、外科的歯内療法、歯根の部分抜歯などを予定します。

10当医院ではセカンド・オピニオンも行っています

CHECK

他院で治療中であっても可能です

- 根管治療をやり直しているが、膿んで歯茎が腫れてきてしまう。

- 根管治療しても膿や歯茎の腫れや消えないので抜歯と言われた・・・

- 痛みが無いのに膿が何故か消えない・・・

という方は、お気軽にご相談ください。

当院は自由診療となっております。以下に治療費を掲載いたします。

※各種クレジットカードでお支払いいただけます。

カウンセリング料金 ¥11,000

・顕微鏡による、むし歯・歯周病検査など

・レントゲン撮影

CT撮影料金 ¥11,000

通常、CT撮影は別途 33,000円がかかりますが、初回のみ11,000円で撮影します。

全国で11名の歯科医師のみ、

日本で最も厳しい顕微鏡歯科基準をクリア

顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医・日本顕微鏡歯科学会認定医

根管治療・顕微鏡歯科治療専門 歯科医岡野 眞