記事概要

再根管治療は、一回目(初回)の根管治療(抜髄)より治癒する条件が悪くなるので、根管治療は一回目の根管治療で可能な限り成功させることが大事です。そして、根管治療の成功には、治療機材の性能、それを使いこなす技術と経験、十分な治療時間の確保など複数の条件が鍵を握ります。根管治療を成功させるために必要なことをブログにまとめました。

1根管治療は一回目(初回)の治療が大事です

細菌によって痛んだ神経を取ることにより痛みを除去し、根管内の汚染物質をきれいに取り除いた後、歯の神経の通り道に蓋をすることを根管治療といいます。

根管治療は歯を長く快適に使うために大事な治療です。

しかし、根管治療が上手くいっていないと、被せ物をした後に痛みがでたり、歯肉が膿んで腫れたりすることがあります。『神経がないのに何故?』と思われるでしょう。

根管治療が終わり、その時は痛みや歯茎の腫れが無かったたとしても、実際は根管の殺菌・消毒不足で、まだ根管が汚染されていたり、根管のどこかに取り残された神経が根管の中で腐敗していたりすることがあり、それが原因で歯根の周りに炎症が起こり、後から痛んだり、歯茎が膿んで腫れてくるのです。

残念ながら、日本における根管治療の成功率は低く、うまくいっていないケースも多いのです(日本における根管治療の成功率について)。

根管治療後に被せ物をしたとしても、根管治療が上手くいっていないと、場合によっては、せっかく入れた被せ物を壊して外し、再度根管治療をやり直さなければなりません。また、根管治療をやり直したとしても(再治療を繰り返しても)上手くいかずに、結局、痛みや歯茎の膿や腫れがいつまでもとれない可能性もあります。

一般的には、根管治療が成功しなかった場合、外科的歯内療法(手術)が行われますが、まずは可能な限り外科的な手術をせず根管治療のみで治すことを目指すべきです。何故なら外科的歯内療法には禁忌症があり、全身状態が外科処置に適さない場合や、以下の局所的要因があり手術ができないことがあるからです。

1.歯根が上顎洞やオトガイ孔などに近接している症例

2.大臼歯など根尖部への外科的な到達が物理的に困難な症例

3.歯根が短い歯や歯周病が進行していて、根尖部を切除すると術後の歯冠・歯根比が不良(歯の支えが悪くなる)となり、歯の保存が困難となる症例

以上のようなケースは、外科的歯内療法ができずに抜歯となってしまいます。

このように、根管治療の成否は歯の運命を決めると言っても過言ではありません。

根管治療は、実は難しい治療です。再根管治療は、初回の根管治療より条件が悪くなり上手くいかないこともあるので、根管治療はダメならやり直せばいいと安易に考えない方が良いのです。根管治療後に歯茎の腫れや痛みに悩ませられないようにするためには、治療条件の良い一回目の根管治療で成功させることが重要です。

Photo.

根管治療の成否は歯の運命を決める

関連ページ

2根管治療の2回目、3回目、のリスク

以前行った根管治療が上手くいっておらづず、歯が痛んだり歯茎が膿んで腫れたりした場合、通常、再根管治療(根管治療のやり直し)をすることになります。

再根管治療の際には、まず今入っている被せ物や土台(支台築造)を削って撤去します。そして、これらの撤去時に少なからず歯も同時に削られ薄くなってしまいます。

やり直す度に、どんどん歯は薄くなっていきます。

また、再根管治療では、根管内に感染している細菌の殺菌・消毒をより確実にする必要があるため、消毒薬の通りを良くするために根管を広げなければいけないこともあります。一回目(初回)の根管治療よりもさらに根管を削ることになり、根管の壁も薄くなっていきます。

歯が薄くなっていった結果、歯の強度が落ちてしまい、根にヒビ(歯根破折)が入りやすくなったり、(再根管治療のために)土台を外す時、根管は暗くて見えづらいために削り過ぎて根管の内側から歯茎に向かって貫通して穴があく(パーホレーション)こともあります。

再根管治療は、これだけリスクのある治療なのです。

万が一、歯根にヒビが入った場合、ヒビの入り方によっては抜歯になります。また、根管に穴があいてしまった時も、穴の開き方(場所や大きさ)によってはやはり抜歯になってしまうことがあります。

また、一回目(初回)の治療時に根管にレッジと呼ばれる段差ができてしまった場合、この段差(レッジ)に根管を清掃する器具が引っかかり、そこから先は器具が入らずに、歯根の先まで殺菌・消毒ができなくなります。そうすると、歯根の先の汚染を除去できなくなり、根の先に膿ができたり、できた膿が根管治療で治らない原因になってしまいます。

また、レッジ(段差)があると、根管充填時に根管充填材や根管充填の器材が引っ掛かってしまい、根の先まで緊密に蓋ができないために、再度細菌が根管内で蔓延し、根管治療は失敗となります。一度根管にレッジができてしまうと、その先の感染を除去するのは難しく、根管治療のやり直しを何度繰り返しても上手くいかなくなります。

このように、再根管治療は治療をやり直す度に治癒する条件が悪くなるので、根管治療は、一回目(初回)の根管治療(拔髄)で可能な限り成功させることが大事なのです。

3なぜ根管治療がうまくいかないのか

残念ながら日本の根管治療の成功率は低く、一回目(初回)の根管治療がうまくいかず再根管治療になり、その再根管治療も結局うまく行かずに抜歯されてしまうケースも多いのです。

では、何故うまくいかないことが多いのでしょうか。

実は、神経を取る処置(抜髄)や根管の消毒をして根管充填剤で封鎖する処置(根管治療)は簡単ではありません。

歯の神経を抜くとは、1本の糸のようなものをするっと引っ張って抜く、そのような簡単な処置ではないからです。

歯は人間の臓器の一部であり、その構造は非常に複雑で、歯の神経の通り道である根管は、植物の葉の葉脈の様に枝分かれしていたり、90°位湾曲していることがあったり、むし歯から根管に感染した細菌は、複雑に入り組んだ細い根管のあらゆるところに入り込んでいきます。そこで細菌は繁殖し、更に根管の中で汚染が広がっていきます。そして、その汚染が元で根の周りに炎症を起こしてきます。

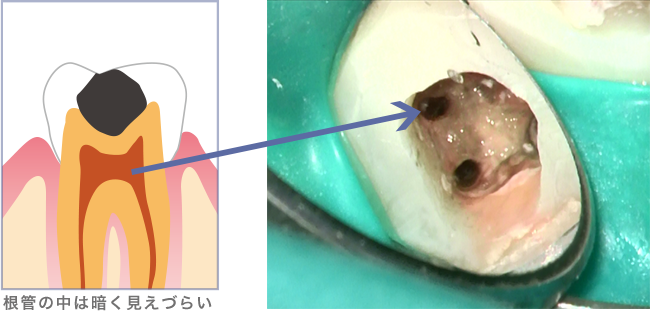

根管治療を成功させるためには、その複雑な根管に入り込んだ細菌を根管の隅々まで殺菌・消毒しなければいけないのですが、根管の複雑な構造に対して肉眼やルーペで対応するには限界があります。よく見えなければ『経験』や『勘』の治療になってしまい、根管を見落とし、消毒が不十分になり、結果、歯根の先に膿ができる原因となって、痛みや歯茎に腫れを生じます。

また、意外に疎かにされているのが細菌感染対策です。根管治療の成否は根管をいかにきれいするかなのですが、ラバーダム防湿という感染対策をしなければ、根管治療中に唾液とともに細菌が根管に入り込み、消毒しても消毒しても追いつかないどころか、細菌は目に見えないくらい小さいので、更に根管の奥の細くなった根管の枝に入り込み奥の奥まで汚染が進んでいきます。根管の殺菌・消毒を成功させるには、根管に細菌を入り込ませないラバーダム防湿が必須です。

根管治療は決して、簡単な治療ではないのです。

根管内の細菌をきれいに取り除かないと、治りません。

以上から、根管治療の成功率をあげるためには、ラバーダム防湿をし、歯科用実体顕微鏡(マイクロスコープ)を使い、根管内を拡大視し、よく見える状態で治療することが必要のがわかると思います。

よく見えていれば、小さく細い根管を見落としたり、根管とは違う方向へ削ってしまうこと(レッジや根管穿孔)を防ぎ、根の先端まで消毒剤が届くように治療ができます。根管治療では、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)は必須と言えるでしょう。

4顕微鏡をコントロールする技術

ただし、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)は、ただ覗いて治療すればよい、ということではないです。

まず、顕微鏡歯科治療は使い方によって二つに分かれます。一つはチェッキングビュー、もう一つはワーキングビューです。

チェッキングビューは、患部の状態をチェックする時のみに顕微鏡を使い、実際の治療(処置)は肉眼かルーペで行うことです。ワーキングビューは、患部の状態をチェックするのみならず、治療(処置)も顕微鏡で患部を視認しながら行うことです。治療に顕微鏡を使う目的は、肉眼やルーペより更に良く見える状態にして見落としを防ぎ成功率を高めるために使うのですが、チェッキングビューで顕微鏡を使っていても、治療時に肉眼やルーペに戻ってしまうと良く見えない治療に戻ってしまいます。ですから、顕微鏡治療は患部のチェックも治療(処置)も全て顕微鏡で根管の中を常に見ながら行うワーキングビューが必要です。

また、ワーキングビューを行っているように見えても、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)の倍率を上げて高倍率で根管の中を視認しながら治療しなければ、肉眼やルーペと変わらない治療になってしまいます。術者が必ずしも高倍率で治療しているとは限らないのです。(実際に高倍率で治療しているかどうかは、治療後に受けるモニターでの説明で確認するしかありません。)

要は、顕微鏡はただ覗いて治療しているだけではダメなのです。

実は、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を使っている歯科医師なら誰もが体験していることですが、倍率を上げるとフォーカス(ピント・歯科の場合は根管や根の先端などを見る時)が合わせづらくなり、顕微鏡操作の難易度が格段に上がります(高倍率にすると、すぐピントがずれて患部がぼやけて見えます)。

そこで、効率よく拡大倍率やフォーカスを合わせるために、歯科用顕微鏡に当医院で使用しているようなフットペダルが装備されている必要があります。手元で拡大倍率やフォーカスを変えるより、治療器具から手を離さずにフットペダルで拡大倍率やフォーカスを合わせ続けられるほうが、より効率的で高倍率の治療が確実にかつスムーズに運びます。

これらを実現するためには高性能な歯科用顕微鏡(当医院では、拡大倍率やフォーカスをフットペダルで合わせられる2台のハイエンドモデルのCarl Zeiss Pro ergoを使用しています)と、それを使いこなす高度な技術が必要になります。これらの高性能な歯科用顕微鏡を自由自在に使いこなし、確かな顕微鏡治療を提供するため、当医院の医院長は顕微鏡歯科学会認定医と顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医のダブルライセンスを持っています。

関連ページ

- 顕微鏡歯科ネットワークジャパン GO

5根管治療を成功させるには、複数の条件が鍵を握る

歯の根管の構造は、個々人で大きく異なり、様々な形態をしています。

そのため、その複雑さに常に柔軟に対応するためには、歯科医師の経験や熟練した技術と性能の高い治療用顕微鏡が必要です。

但し、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)で根管を最大倍率で覗いても、根管が曲がっている場合その先は見えません。そのため、事前にCTの画像を解析するなどして、あらかじめ根管の位置・数・湾曲度や湾曲方向・根管の細さや石灰化度を確認し、根管の状態を頭にイメージしながら治療を進めていきます。また、治療中の感染対策としてのラバーダムの使用も怠らないのは言うまでもありません。

さらに、十分な治療時間を取り、慎重にかつ妥協せずに治療することなども必要です。

つまりは、これら複数の治療環境の条件がすべて揃って初めて根管治療の成功率が上がるのです。

最近は、顕微鏡を導入する歯科医院が増えてきましたが、根管治療は歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)やCTなどの機材の性能もさることながら、その高い性能を使いこなす技術、そして顕微鏡治療の経験が必要な治療分野です。当医院は、これからも根管治療を含めて顕微鏡歯科治療を更に研鑽していく所存です。

Photo.

複数の条件がすべて揃って初めて根管治療の成功率が上がる

6当院の根管治療成功率

日本の根管治療の成功率は30〜50%(失敗率は50〜70%)であり、残念ながら世界的にも決して誇れるものではないという学術データが出ています。世界の成功率に届き、更に超えることを目指すべきと考え、日々診療をしています。

当院の根管治療(非外科的歯内療法)の成功率は96.1%であり、必要に応じて外科的歯内療法(外科手術)を併用した場合には成功率が98.7%に向上します。外科的歯内療法は通常、非外科的歯内療法で治癒しなかったケースに行われますが、当院では非外科的歯内療法で治癒に導けることが多く、外科的歯内療法を必要としないことがほとんどです。さらに、根管治療または外科的歯内療法で膿が治った後には、膿が再発するケースは、ほぼ100%ありません。(術者がベストを尽くしても患者側の生体反応の違いにより、治療の成功率は100%と言い切ることはできませんが、当院では、ほぼ100%に近い成功率を出しています。)

更に当院では、根管治療が成功した状態を維持するために、根管治療後に入れる被せ物も高精度に製作し、細菌の根管への再感染を(コロナルリーケージ)を防ぎます。

根管治療のみならず、根管治療後の被せ物治療も顕微鏡を使って責任をもって作成することにより、予後の良い状態を保つことができています。これらは、当医院の15年間の顕微鏡治療の結果によっても証明されています。