記事概要

『何回根管治療をしても膿が治らない。』こんなお悩みをお持ちではないですか?根管治療を繰り返しても膿が治らないのには幾つか理由があります。この記事では、その理由と治療法について説明しています。

1はじめに

CHECK

こんなお悩みはありませんか?

- 根管治療中に抜歯が必要と言われた・・・

- 何回も根管治療をしているが『膿』が治らない。

- 根管治療が終わり被せ物をしたのに、また歯茎が腫れた(痛くなった)・・・

当医院では、このようなお悩みを抱えた方が多く来院します。

根管治療をしたのに、痛みや歯茎の腫れや膿が治らない・・・。このような事が長く続くと不安になりますよね。

当医院は、顕微鏡歯科治療専門の歯科医院です。2010年より、むし歯治療(詰め物・被せ物)、根管治療、歯周病治療、抜歯などの口腔外科手術、定期検診など、全ての治療に歯科用顕微鏡を使用し、治療の成功率を高めてきました。長年、歯科用顕微鏡を使って治療してきた結果、治療成功率の高さ、予後の良さを日々実感しています。皆さんのお悩みを真剣に解決するため、これまで蓄積してきた顕微鏡歯科治療の知識と技術をもって貢献したいと思っています。

この記事では、『根管治療をしたのに、何故、膿が治らないのか』、その理由と解決法について分かりやすく解説します。

実は、今までの根管治療が上手くいっていなくても、適切な根管治療を行うことで、状況によっては膿が治る可能性があるのです。

根管治療で膿が治らない=抜歯ではないということを理解していただきたいと思います。

当院は、長年にわたり根管治療の成功率を高めるため、顕微鏡歯科治療を突き詰めてきました。この記事は、皆さんの悩みの解決に関して、顕微鏡歯科治療ならではの視点に基づいて書いてみました。

まさに今、根管治療後の膿が治らなくて悩んでいる方もいると思います。この記事を参考にしていただき、解決に役だてていただけたらと思っています。

全国で11名の歯科医師のみ、

日本で最も厳しい顕微鏡歯科基準をクリア

顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医・日本顕微鏡歯科学会認定医

根管治療・顕微鏡歯科治療専門 歯科医岡野 眞

2『膿が治らない』8つの理由

根管治療を行ったのに、歯の膿が治らない、歯茎の腫れがひかないということは、根管治療が成功していないということです。

根管治療が成功しない理由として、主に以下の8つが考えられます。

- ①根管が複雑で殺菌しきれていない

- ②根管の壁に穴が開いている(根管壁穿孔・パーフォレーション)

- ③治療器具の根管への折れ込みによる治療不足(破折ファイル)

- ④歯の根が割れている(歯根破折)

- ⑤根尖孔外感染もしくは歯根嚢胞(難治性根尖性歯周炎)

- ⑥コロナルリーケージ(根管治療完了後の根管への再感染)

- ⑦歯内・歯周病変

- ⑧歯ぎしり(咬合性外傷)・歯列矯正でかかる歯への力の影響

これら8つは、主に細菌感染が元で膿んでいるのですが、それぞれ原因が異なります。

原因によって対処法(治療法)も変わりますので、以下に、それぞれの対処法を説明していきます。

3膿が治らない場合の対処法(治療法)

①根管が複雑で殺菌しきれていない場合の治療法

1.根管治療で感染源が残る理由と治療法 精密再根管治療

まず、根管治療時には必ず『ラバーダム防湿』を行わなければなりません。ラバーダム防湿をしないで根管治療を行うと、唾液と一緒に根管に細菌が入り込み、根管が汚染されます。ラバーダム防湿をしないと、根管を殺菌・消毒しているそばからまた唾液が入り込むため、何度殺菌・消毒を繰り返しても根管の汚染がとれません。これが根管治療の成功率を下げ、膿んでくる原因の一つなのです。根管治療は、すべからくラバーダム防湿が前提になっている治療とご理解ください。

まず、根管治療時には必ず『ラバーダム防湿』を行わなければなりません。ラバーダム防湿をしないで根管治療を行うと、唾液と一緒に根管に細菌が入り込み、根管が汚染されます。ラバーダム防湿をしないと、根管を殺菌・消毒しているそばからまた唾液が入り込むため、何度殺菌・消毒を繰り返しても根管の汚染がとれません。これが根管治療の成功率を下げ、膿んでくる原因の一つなのです。根管治療は、すべからくラバーダム防湿が前提になっている治療とご理解ください。

詳しくは、ラバーダム防湿のページをご覧ください。

ラバーダム防湿

歯の神経の通り道である根管は非常に複雑で、植物の葉脈の様に枝分かれしていることがあります。細菌は目に見えないくらい小さく、複雑に枝分かれしている根管の中に細菌が入り込むと、根管治療をしても消毒薬が行き届かず細菌が殺菌されずに根管の中に生き残こります。

根管は一本の単純な管でないことも多く、例えば、根管には『イスムス』という2つの根管を結ぶ交通路や、『側枝』と呼ばれる枝分かれした細い根管があることがあります。そこに入り込んだ細菌は、薬剤が行き届きにくいために殺菌・消毒が難しくなります。そして、根管治療をしても殺菌・消毒されずに根管の中に生き残った細菌が、根の周りに炎症を起こし膿ができる原因となるのです。

このように、根管は複雑なことがあるので、根の周りにできた膿を改善するためには、根管治療中に細菌が新たに根管に入り込まないように、必ず、ラバーダム防湿を行い、根管治療が成功しやすい清潔な環境を作った上で、更に歯科用顕微鏡とCT画像を駆使し、精密に根管治療(非外科的歯内療法)を行うことにより複雑な根管を隅々まで清掃・殺菌・消毒する必要があります。

歯科用顕微鏡は、肉眼やルーペでは見えづらい細く暗い根管の中を明るく照らすことができ、また肉眼の30倍まで拡大して根管内を視認できるので、根管治療を失敗させるイスムスや根管内に取り残された神経の死骸などの膿の原因になる汚染物質の見落としを無くすことができます。

CT画像は、根管を三次元的に解析することができるため、レントゲン画像ではわからない根管の湾曲方向や湾曲度が確認でき、根管を清掃する時にどこに細菌感染を残しそうか気を付ける場所がわかったり、さらに、歯根のどこかに隠れている細い根管はないかなど、事前に根管の状況を把握することにより、治療時に根管の汚染の見落としを最小限にすることができ、根管治療の成功率を上げることに大きく貢献します。

もしも、ラバーダム防湿をしなかったり、歯科用顕微鏡を使用しなかったり、CT画像で根管の状況を確認せずに治療をすれば、不衛生でかつ勘や手探りの治療になり、細菌による汚染が根管のどこかに残ってしまい、再根管治療しても失敗して根の周りにできている膿や歯茎の腫れが治らない可能性が高まります。

2.根管治療で感染源が残る理由と治療法 歯根尖切除術(外科的歯内療法)

上記の方法で再根管治療しても改善がみられない場合、歯根の中(根管)ではなく歯根の外側部分(歯根の周り)に細菌が歯石のような石灰化物を沈着させ根の表面に強固に付着して細菌が蔓延し(広がっている)、バイオフィルムを作って膿んでいることが考えられ、通常の根管治療(歯根の中の殺菌・消毒)ではもう治すことができません。その場合は、細菌が根の外側に強固に張り付き広がっている根尖(歯の根の先端)を外科的に切除して感染部分を除去し、切断した根の先をMTAセメントという材料で封鎖し、更に根の先にある膿の袋も同時にとりだして歯を残す手術をします。これを歯根尖切除術と言います。(根管治療ページ 11.外科的歯内療法について参照)

しかし、歯根尖切除術は術後に膿や歯茎の腫れが一時的に消失しても、しばらくしてまた膿んでくることがあります。

なぜなら、歯根尖切除術を成功させるには、事前に根管がきちんと殺菌・消毒されていなければならないからです。

歯根尖切除術前に根管の殺菌・消毒が不十分だと、歯根尖切除術をしても根管の中でまた細菌が蔓延し、根管の中から歯根の外にまで汚染が拡がるので、歯根を切除しても時間がたってから再び膿んできてしまうことがあるのです。また、歯根尖切除術は外科手術ですので、術後の切り傷が瘢痕(切開線の傷痕)として残ってしまうこともあります。特に前歯の歯茎は見えやすいので瘢痕を気にされる方もいます。

※上下共に前歯から、上顎なら第一大臼歯の近心頬側根、下顎なら第一大臼歯の近心根までは歯根尖切除術が可能です。それ以外の歯根は意図的再植術が適応となります。

3.まずは、根管治療(非外科的歯内療法)で治すこと

以上のことからも、まずは根管治療(非外科的歯内療法)で膿を治すことに全力をそそぐべきです。

以上のことからも、まずは根管治療(非外科的歯内療法)で膿を治すことに全力をそそぐべきです。

過去に根管治療をした歯の膿が治っていなかったとしても、すぐに歯根尖切除術・意図的再植術(外科的歯内療法)はせず、根管にイスムスや側枝などの見落としが無いか、CT画像と歯科用顕微鏡を使用しながら根管を隅々まで殺菌・消毒し直し、まずは精密な再根管治療をする(CTスキャンや顕微鏡を使い精密に根管治療やり直す)ことで膿が改善するかを見極めるべきです。それでも膿が治らない場合に限って歯根尖切除術・意図的再植術(外科的歯内療法)を行います。また、再根管治療で事前に根管内が徹底的に殺菌・消毒されていれば、歯根尖切除術・意図的再植術の成功率も上がります。

以上のように当院では、まずは可能な限り外科手術をせずに根管治療(非外科的歯内療法)で膿を治すことを最優先しています。

②根管の壁に穴が開いている(根管壁穿孔・パーフォレーション)場合の治療法

治療法 パーフォレーションリペア

神経の通り道である根管の壁に『穴が開いている状態』を根管壁穿孔、もしくはパーフォレーションと言います。

通常は、何らかの理由(根管治療や土台作成など)で根管壁を人為的に削ることにより偶発的に起こります。

根管治療などにより根管壁に穴が開くと、そこから根管の外に細菌感染が起こり、顎の骨の中に膿の袋をつくります。場合によっては、骨を破って歯茎が腫れ白い膿をつくります。

このようなケースは、通常の根管治療のみでは膿を改善することはできず、根管の壁にできている穿孔部の穴を適切に封鎖することで膿の改善・消失を図ります。

この、根管壁の穴を封鎖する処置を『パーフォレーションリペア』といいます。

但し、根管は細く、暗く、奥歯になると更に根管の中は見えづらくなるので、肉眼やルーペでは穿孔された根管壁の穴を確認できないこともあります。

適切なパーフォレーションリペアを行うためには、CT画像で根管壁の穿孔場所を事前に確認し、歯科用顕微鏡を使って、根管内を明るく照らし穿孔部を拡大視しながら丁寧に治療を進めます。そうすることで、状況を正確に把握し、確実に根管壁の穿孔部を封鎖することができます。

また、穿孔部の封鎖に最適な材料(MTAセメントなど)を使用することも重要で、封鎖材料の良好な生体親和性や確実な穿孔部の封鎖性によりパーフォレーションリペアの成功率をより高めることができます。

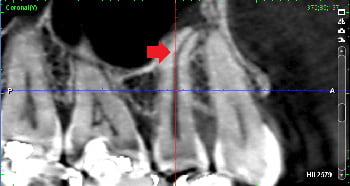

Photo.パーフォレーションリペア

矢印のところが、本来の根管から逸脱していた穿孔部をMTAセメントで閉鎖したところです。

③治療器具が根管に折れ込んでいる場合(破折ファイル)の治療法

治療法 破折ファイル除去

根管治療では『ファイル』と言う根管の清掃器具を使います。

ファイルとは針状の器具で、細い根管の清掃に適した形をしています。

しかし、石灰化沈着して細くなった根管や大きく曲がった根管を、ファイルで無理に清掃しようとすると、ファイルが根管の中に折れ込んで外れなくなってしまうことがあります。これが『破折ファイル』です。『破折ファイル』を経験しない歯科医は、根管治療をしない歯科医であると言われるくらい、日々の根管治療では起こりえることです。

しかし、根管は細く暗いため、破折ファイルを除去することは、一般的にはとても難しいです。

そして、根管に破折ファイルがあると、根管が塞がれてしまい、それから先の根管の治療ができなくなってしまうため、その先に細菌に感染している根管を残してしまいます。それにより根の先に膿ができてしまうことがあります。

このように、破折ファイルが原因で根管の殺菌・消毒ができず、根の先に膿ができている場合は、根管の中に折れ込んだ破折ファイルを除去し、その先の根管を殺菌・消毒することが必要になります。ただし、根管の中は細く暗いため、根管の奥で折れ込んでいる破折ファイルを肉眼やルーペでは視認することが難しく、確実に破折ファイルを除去するには、事前にCT画像で破折ファイルの状況を精査し、歯科用顕微鏡を使って根管内を視認しながら破折ファイルを除去して再根管治療を可能にすることにより、膿の治療の成功率を上げることができます。

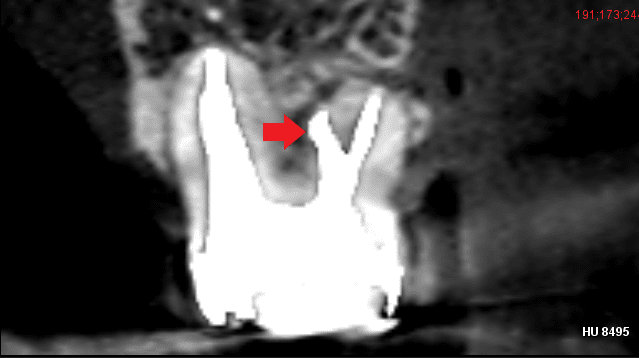

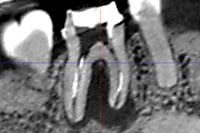

下の画像は、破折ファイルが根管を塞ぎ膿の治療を阻んでいるケースです。CT画像で歯根の先に膿の影がみられますが、破折ファイルが根管を塞いでいるため、このままでは再根管治療によって根管に残る細菌感染を除去し膿を改善することができません。根管治療によって歯を残すために、まさに破折ファイル除去が必要なケースです。(但し、根の周りに膿などの病変がなく根管内に細菌感染が無いことが考えられる場合は、破折ファイルは除去しなくても良いことがあります)

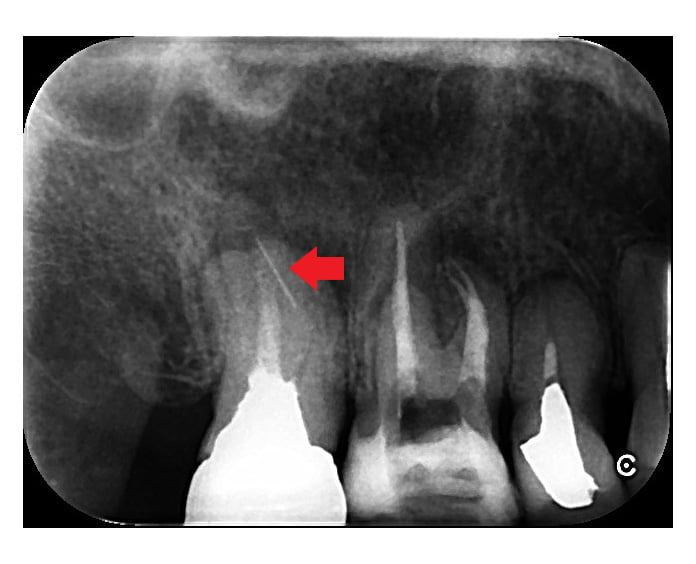

Photo.レントゲン画像

赤い矢印の先の斜めの白い線が破折ファイルです。

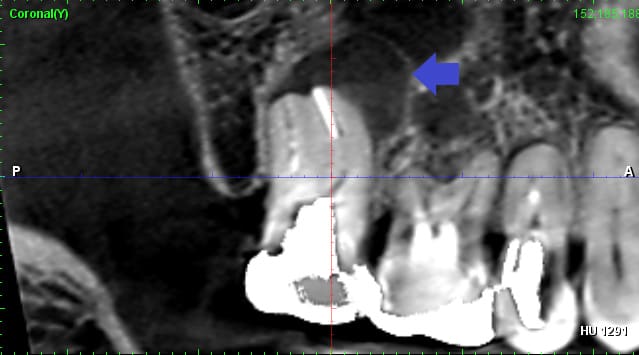

Photo.CT画像

左の歯のCT画像です。斜めの白い線が破折ファイルです。青い矢印の先に黒い膿の影が見られます。

以下は破折ファイル除去の実際の動画です。

④歯の根が割れている場合(歯根破折)の治療法

治療法 抜歯、または分割抜歯

根が割れてしまっている状態を『歯根破折』といいます。

根が割れていると、抜歯になってしまうことが多いです。破折は、日本の抜歯の原因としては歯周病・う蝕に次ぐ第3位であり、抜歯の原因の約18%を占めています。

歯の根(歯根)が割れると、そのヒビに細菌が入り込み、消毒の薬剤は細いヒビの隅々まで行き渡らないため、通常は何回根管を殺菌・消毒しても歯茎の腫れや膿は治らず、抜歯になってしまうのです。

但し、大臼歯のように根が複数あり、そのうちの一本の根のみが割れている場合には、割れている根のみを歯から分割して抜歯し(分割抜歯)、残った健全な歯根を使ってクラウン(被せ物)やブリッジができることがあります。

また、近年、CT画像によって歯根破折の診断が以前よりもしやすくなりましたが、CT画像で膿の影が大きく、歯根破折が疑われる所見があったとしても、実際には歯根が割れておらず、単に根管治療の不足によって大きく膿んでいる場合もあるので、必ず、歯科用顕微鏡で目視による破折の確認をすることが重要です。割れていなければ、精密に根管治療のやり直しをすることで、膿が治るかもしれないからです。

ただ、歯根破折の診断は、難しいことがあり、肉眼や拡大鏡では歯根が割れているのに気づかず、根管治療しても膿がなかなか治らないので不必要に治療を繰り返してしまうことがあります。歯根破折は、CTスキャンによる画像診断と、歯科用顕微鏡で歯根が割れているのを目視して確認しますが、それでも歯根の先端にあるヒビに気づかずに根管治療を開始し、何度治療しても膿や歯茎の腫れが治らないため非外科的歯内療法では治せないと診断され、最終的に歯根尖切除手術や意図的再植術(外科的歯内療法)をした時に割れているのが初めて目視で確認されることもあります。

わかりづらい歯根破折もありますが、肉眼や拡大鏡よりは歯科用顕微鏡で確認した方が、より確かな破折の診断ができます。

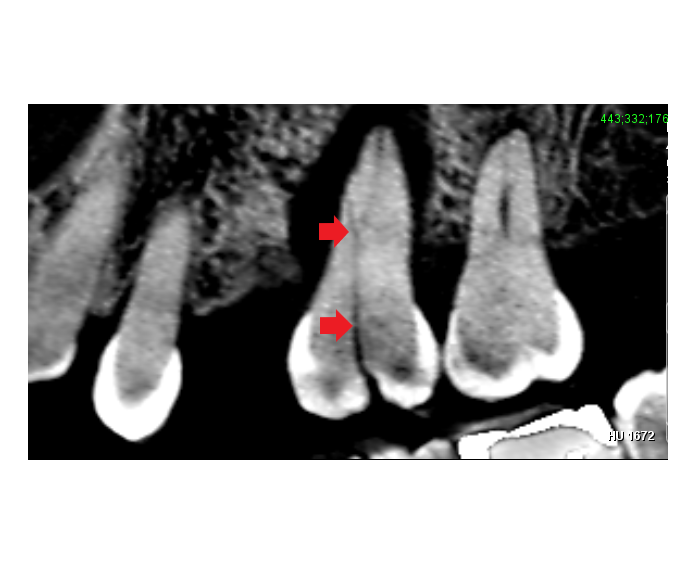

Photo.歯根破折画像

破折歯のCT画像です。赤い矢印の先が破折です。歯が縦に根まで割れています。

⑤根尖孔外感染もしくは歯根嚢胞(難治性根尖性歯周炎)の治療法

治療法 歯根尖切除術、または意図的再植術(外科的歯内療法)

『根尖孔外感染』とは歯の根の先の外側で細菌がはびこっている状態です。細菌が歯石のような石灰化物を根の表面に沈着させ細菌が強固に付着して根の周りに膿を作ります。

それに対し、『歯根嚢胞』は、根管内の細菌刺激が原因で根の先の上皮細胞が刺激され嚢胞を形成している状態です。嚢胞とは体内に形成された病的な空洞のことを言います。

根尖孔外感染は、根管に入り込んだ細菌が根管内だけでなく、根尖孔外でも増殖し歯根の周りにバイオフィルムを作るために起こります。歯根嚢胞は、細菌感染のある根管からの持続的な刺激で起こります。

いずれも、根管の中ではなく歯の根の外に細菌がいるので、根管の中を何度消毒しても根の先の膿や歯茎の腫れが良くなりません。

そのため、根尖孔外感染や歯根嚢胞は外科的な治療が必要です(歯根尖切除術・意図的再植術の成功率を上げるために、歯科用顕微鏡やCT画像を参考にして、事前に徹底的に根管治療がされていることが手術の前提となります。また歯根が割れていた場合は、歯根尖切除術・意図的再植術の適応症になりません)。手術により、根の周りではびこっている細菌を根の先端ごと切徐して取り出し、嚢胞も同時に除去し歯を残す処置が行われます(外科的歯内療法)。

⑥コロナルリーケージ(根管への再感染)の対処法

治療法 適合性の良い(精度の高い)被せ物を入れる

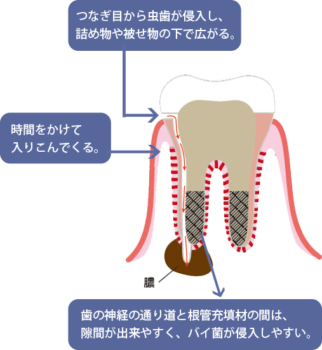

根管治療完了後の根管への再感染をコロナルリーケージと言います。

コロナルリーケージが起こると根管治療によって綺麗になっていた根管が再び細菌によって汚染され、歯根の周りに膿をつくり歯茎が腫れてくることがあります。これも、根管治療をしたのに膿んでしまう原因の一つです。

コロナルリーケージの原因は主に2パターンあります。

一つは、根管治療が終わってから支台築造(被せ物をするための土台作り)をするまでの間に根管が再感染してしまうケース。もう一つは、根管治療が終わり被せ物をした後に根管が再感染するケースです。

一つ目は、根管充填後に行われる、直接法による支台築造(土台作り)時、または支台築造(土台作り)のために型採りした後の土台(間接法による支台築造)ができてくるまでの仮蓋が不完全で、仮蓋と歯との隙間から細菌が根管に入り込んでしまうことで起こります。二つ目は、根管治療が完了されている歯で歯と被せ物とのつなぎ目にむし歯ができ(二次カリエス)、そこから細菌が根管に入り込んで起こります。いずれも、根管治療が終了し根管充填により根管が封鎖されているのに感染が起こってしまいます。

なぜ、根管充填により封鎖されている根管に感染が起こるのでしょうか?

実は、一般に使われている根管充填材(根管を最終的に封鎖するのに使われる材料)は、殺菌作用や接着作用などはなく、根管充填後に再び根管に入り込んできた細菌を完全に阻止することができないからです。そのため、綺麗に清掃してあった根管が、入り込んできた細菌で再び汚染され根の先に膿を作る原因になってしまいます。これらを防止するためには、徹底して根管治療後の再感染を防ぐ事が必要です。

そのためには以下の4つのポイントに留意します

- ①根管充填材は、根管の封鎖性が高く根管に後から細菌が入り込みにくい根管充填材(MTAセメントなど)を使うこと。

- ②根管充填後の支台築造(土台作り)までの仮蓋は、細菌感染しないよう根管治療中と同様に厳重にすること。

- ③支台築造(土台作り)で、支台形成時に、剥がれたり、外れかけたりしやすい根管充填材があるので、支台築造時も根管への細菌の再感染防御のためラバーダム防湿をすること。

- ④適合性の良い被せ物をすること。

特に④の適合性の良い被せ物については、以下に補足解説します。

歯と被せ物とのつなぎ目のフィットの良し悪しを適合性と言います。適合性の良い被せ物は、つなぎ目に段差や隙間が無い状態。適合性の悪い被せ物は、つなぎ目に段差や隙間がある状態のことを言います。このように、歯と被せ物とのつなぎ目は細菌が溜まりやすく、そこにむし歯ができやすいのです(二次カリエス)。それが引き金になり細菌が根管に入り込み、根管を汚染して根の周りに膿をつくります。

これを防ぐためには、歯と被せ物とのつなぎ目にむし歯を作らないようにすることです。ただ、不適合と言って、歯と被せ物とのつなぎ目に段差や隙間があると、人工的に繋ぎ目にむし歯菌の巣ができてしまい、歯ブラシやフロスなど、どんな清掃器具を使っても、繋ぎ目に溜まった歯垢をもう落とせなくなるので、むし歯の再発を抑えられなくなります。

これを防ぐためには、歯と被せ物とのつなぎ目にむし歯を作らないようにすることです。ただ、不適合と言って、歯と被せ物とのつなぎ目に段差や隙間があると、人工的に繋ぎ目にむし歯菌の巣ができてしまい、歯ブラシやフロスなど、どんな清掃器具を使っても、繋ぎ目に溜まった歯垢をもう落とせなくなるので、むし歯の再発を抑えられなくなります。

歯と被せ物とのつなぎ目に溜まる細菌を落とすためには、繋ぎ目に段差や隙間がない歯にピッタリ合った(適合性の良い)被せ物が必要となります。(要は、細菌が入ってくるのを入り口で阻止するということ)

ただし、適合性の良い被せ物は歯科医師や歯科技工士にとても高い技術が求められます。被せ物が完成した後のコロナルリーケージ(根管への再感染)を防ぐためにも、根管治療後に適合性の良い被せ物を装着することは、非常に重要なことなのです。治療の最期に精度の良い(つなぎ目がピッタリ合った)被せ物が入って根管治療が完了するとお考え下さい。

※詰め物・被せ物の適合性について更に詳しく適合性とは

⑦歯内・歯周病変の治療法

治療法 根管治療と歯周病治療

歯内・歯周病変とは辺縁性歯周炎(歯周病)と根尖性歯周炎(根尖病変)が合併した疾患のことを言います。

1)重症の歯周病でみられる様な、ポケットプローブ(歯肉溝の深さを測る器具)が歯根の先まで届く深い歯周ポケットの存在、2)根尖病変でみられる様な、根尖(歯根の先端)から歯周ポケットの入り口まで続くCT画像の透過像(歯槽骨の吸収像)、3)歯茎が膿んで腫れるなどの症状がみられます。

歯内・歯周病変の原因は、

が考えられます。

ただ、歯内・歯周病変は、歯周病が進んだものなのか、根尖病変が進んだものなのか、もしくは両方が同時に進行して起こったのかが分かりにくいことがあります。

ですので、歯内・歯周病変は、歯周病もしくは根尖病変のどちらかのみが原因と診断を誤ってしまうと、歯周病のみの治療、もしくは根管治療のみの治療に限定されてしまい、治療を進めても歯茎の膿や腫れがなかなか治らないということが起こります。

歯内・歯周病変は歯周病治療と根管治療の両方の治療が必要なのです。根管治療のみをくりかえしても膿は治りません。

通常は、根管治療を行なった後に歯周病治療を行います。

ただし、歯内・歯周病変の治療は、歯周病と根尖病変が合併しているがために、根管治療と歯周病治療の両方に高度な治療技術が歯科医師に求められます。適切な治療が行われると、歯内・歯周病変の治療の成功率は73~100%との論文もあります。歯内・歯周病変は、歯周病と根尖病変が合併しているために歯槽骨の欠損や膿が特に大きく、治療しても治る見込みがないと最初から診断され、即、抜歯の宣告を受けることもありますので、歯茎の腫れや膿の原因が何なのか正しい診断ができているかが重要になります。

⑧歯ぎしり(咬合性外傷)・歯列矯正でかかる歯への力の影響

対処法 咬合調整・歯に矯正力をかけない

根尖病変がある歯に、歯ぎしり(咬合性外傷)や歯列矯正など、慢性的に強い咬合力が歯にかかっていると、適切な根管治療をしても根の先の膿が治りにくくなります。実は、コロナルリーケージと同様に軽視されることが多く、根管治療している歯にかかっている力の負担による膿の治癒への影響は意外に知られていません。根管治療をしても歯にかかる負担を軽視したために負担への対処がなく、そのため膿が治らず抜歯と宣告されてしまうこともあるのです。膿の治りと歯にかかる力の関係を知っているかによって、根管治療後の予後が変わってしまう可能性があります。

治療としては、根管治療中や根管治療後の経過観察中は強い慢性的な力が歯にかからないようにするため、咬みあわせの調整(咬合調整)をしたり、歯列矯正治療によって歯に力をかけないようにします(歯列矯正治療は、根管治療で膿が治ってから行うようにします)。

Photo.

4膿が悪化してしまった場合の応急処置

今ある膿が悪化し歯茎の腫れが重篤化したり痛みが強くなってしまった場合には、応急処置として患部を濡れタオルで冷やしたり、歯科医の指示のもとに抗生物質や鎮痛剤の服用をすると良いと思います。また、可能ならば患部を安静化するために歯科医院で嚙み合わせの調整をしてもらうと痛みや腫れの早期の軽減をはかれる可能性があります。

また、腫れや痛みが落ち着いたとしてもそのまま様子は見ずにできるだけ早い段階で歯科医院にかかることをお勧めします。膿が根の周りの歯槽骨を溶かすことにより大きくなりすぎると、歯を支えられなくなって抜歯に至ることがあります。

5根管治療は土台になる重要な治療です

ご自身の歯を長く使うために、最も大切なものが歯の根っこ(歯根)部分です。

ご自身の歯を長く使うために、最も大切なものが歯の根っこ(歯根)部分です。

歯根よりも上の部分(歯冠)がむし歯になって歯質が少ない状態になっていたとしても、歯根さえしっかり残っていれば、むし歯除去後に歯根に土台を建てて被せ物などの補綴治療を行うことができます。そうすれば、再び歯を使うことができます。

但し、歯の神経の治療(根管治療)が事前に成功していないと、再び歯根の周りに膿ができ、被せ物をした後に歯茎が腫れたり痛みが発生します。こうなると、被せ物を外して、また根管治療をやり直すか、最悪、抜歯の宣告を受けてしまいます。

つまり、歯の根っこの治療である根管治療は、長く歯を使っていくために、ベースになるとても大事な治療なのです。

しかし、日本では歯を残すための大事な治療である根管治療の成功率が低いため、本来治療で残せたかもしれなかった歯も抜歯になっているのが現状です。(日本における根管治療の成功率は30〜50%です。)

「根管治療の成功率」データ根拠はこちら

さらに、気になるのは、近年、自分の歯根を残さなくても、人工の歯根を埋め込めこみ、そこに被せ物をして咀嚼を回復させる治療が普及していることです(インプラント治療)。以前は、歯が抜けた後の治療としては、ブリッジ、または義歯しか選択肢がありませんでしたが、インプラント治療により、歯が抜けても人工歯根を埋め込んで歯を補填するという治療の選択肢が増えました。

しかし私は、

「根管治療をあきらめて、安易に人工歯根を選択するには、リスクがある」

と考えています。

インプラント治療の人工歯根は歯肉を貫通しているため感染が起こることがあり、インプラントの周囲で炎症を起こすリスクがあります(インプラント周囲炎)。インプラント周囲炎になると、人工歯根の周りの骨が溶け、人工歯根をしっかり支えられなくなってしまいます。こうなると、せっかく埋めたインプラントを撤去しなければなりません。

歯周病や複数回の根管治療している歯であっても、適切なメインテナンスをされていれば、インプラントより寿命が長いことがわかっています。

ですから、もし根管治療で歯が残せるのであれば、インプラント周囲炎のリスクを避けるためにも、ご自身の歯を可能な限り残すべきだと、当医院では考えています。

精密な歯科治療をすれば歯が長持ちし、インプラントをしなくて済むかもしれません。

関連ページ

- 日本における根管治療の成功率について GO

6症例紹介:他院で根管治療中に歯茎が腫れてしまった方が、再根管治療で改善したケース

《お悩み》

根管治療をしても、歯茎の腫れが治らないという事で当院に来院された患者さんです。

《症状と臨床所見》

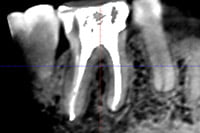

下顎右側の奥歯の歯茎が赤く腫れて歯肉に膿瘍がみられます(photo.6)。レントゲン画像とCT画像を確認すると歯根を取り巻くように歯槽骨の吸収がみられました(photo.7)。以上の所見より根尖性歯周炎が疑われました。また、膿が大きく、歯根破折も考えられるケースです。

《治療》

CT画像にて根管の走行や形態、歯の残存量(歯として使える量が残っているか)をチェックしたのち、ラバーダム防湿の設置を可能にするために隔壁を作成しました。

その後、ラバーダム防湿を行い、治療用顕微鏡を使って再根管治療(非外科的歯内療法)を行いました。顕微鏡下で根管内を確認したところ、歯根破折は認められませんでした。

《治療後》

再根管治療により、患部の歯肉膿瘍が消失。

治療後のCT画像でも根尖病変の透過像の消失と歯槽骨の再生が確認できたので精密な被せ物をし、治療が完了となりました。

下が治療6ヶ月後のCT画像です(photo.8)。膿の影が消失し歯根の周りの歯槽骨が再生しています。

《主な副作用》

ラバーダム防湿が必要になり、開口時間が長くなります。歯科用顕微鏡による精密根管治療は、肉眼や拡大鏡では見えないところ(治療が不十分であった部分)が見えるようになるため、なすべき治療が増えるので治療時間や治療日数がかかります。

《治療期間》

おおよそ、3〜5日(1回1時間の目算です。)

《治療費》

根管治療費(消費税込み):大臼歯 176,000円 (根管治療費以外に別途、被せ物・土台除去、隔壁作成の費用がかかることがあります。詳細は、お問い合わせください。)

Photo.5症状と臨床所見

下顎右側の歯茎が赤く腫れて膿が歯茎に出てきています。

Photo.6治療前のCT画像

歯根を取り巻くように黒い影が見られます。歯槽骨が吸収し膿があるところです。

Photo.7治療後のCT画像

根管治療後、膿の影が消失し歯槽骨が再生しています。

7治らないと思わず、根管治療を諦めないで

日本の根管治療の成功率は低く、治療しても治らずに抜歯を宣告されるケースも多いです。

日本の根管治療の成功率は低く、治療しても治らずに抜歯を宣告されるケースも多いです。

しかし、以上のように、根管治療しても膿が治らないには必ず理由があるのです。

まずは、その理由をつきとめ、適切な処置をすることで膿が治ることがあります。

当医院では、まずは、CTと治療用顕微鏡を駆使して根管の中を徹底的に殺菌・消毒し直し、根管治療を成功させることで歯茎の腫れや膿を治すことをまずは目指すべきだと考えています。そうすることで、どうしても外科的手術が必要になった場合でも、再根管治療により事前に根管の中を隅々まで綺麗にしてありますので、歯根尖切除術や意図的再植術(外科的歯内療法)も成功しやすくなります。

今、歯茎が腫れて膿んでいたとしてのも、適切な根管治療を行えば、抜歯せずにインプラントやブリッジにしないで済む場合もあるのです。

抜歯をしたらもう歯は二度と生えてきません。ひつこい膿があったとしても諦めずに根管治療の得意な歯科医院に相談することをお薦めします。

関連ページ

- 根管治療について詳しくはこちら GO

8歯の神経の治療(根管治療)後の膿で悩んでいる方の治療メニュー

当院では、何度根管治療をしても膿が治らない方に、以下のように治療を進めていきます。ただし、これは一般的な治療方針です。患者さんの個々の状況により、治療内容に多少の差異が生じます。

膿で悩んでいる方は、一度、お電話でお問合せいただくことをオススメいたします。

STEP.1

初回カウンセリング

初診当日はカウンセリングとなります。

初診当日はカウンセリングとなります。

① 問診表の記入

② マイクロスコープ検査、レントゲン・CT撮影と診断

③ 治療計画および治療内容のご説明

※治療期間、費用等、患者さんと相談の上、治療方針を決定いたします。その後、次回の治療予約となります。

STEP.2

隔壁作成

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療時に次亜塩素酸ナトリウムなどの膿の改善に必要な薬剤が歯茎に漏れず安全に使用できるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「人工の壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療時に次亜塩素酸ナトリウムなどの膿の改善に必要な薬剤が歯茎に漏れず安全に使用できるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「人工の壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

STEP.3

根管治療開始

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

根管治療時は、毎回、ラバーダム防湿を設置します。そして、CT画像を確認しながら治療用顕微鏡下で根管の清掃・殺菌・消毒・根管充填を精密に行います。

STEP.4

支台築造・仮歯作成

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

STEP.5

治療判定

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

根尖病変(根の先の膿)の改善がみられた場合は、被せ物治療に移っていきます。被せ物治療は、むし歯が再発し根管に再感染しないよう、治療用顕微鏡を使って精密に行います。

病変の改善が見られない場合は、患者さんと相談後、外科的歯内療法、歯根の部分抜歯などを予定します。

9当院の根管治療成功率

日本の根管治療の成功率は30〜50%(失敗率は50〜70%)であり、残念ながら世界的にも決して誇れるものではないという学術データが出ています。世界の成功率に届き、更に超えることを目指すべきと考え、日々診療をしています。

当院の根管治療(非外科的歯内療法)の成功率は96.1%であり、必要に応じて外科的歯内療法(外科手術)を併用した場合には成功率が98.7%に向上します。外科的歯内療法は通常、非外科的歯内療法で治癒しなかったケースに行われますが、当院では非外科的歯内療法で治癒に導けることが多く、外科的歯内療法を必要としないことがほとんどです。さらに、根管治療または外科的歯内療法で膿が治った後には、膿が再発するケースは、ほぼ100%ありません。(術者がベストを尽くしても患者側の生体反応の違いにより、治療の成功率は100%と言い切ることはできませんが、当院では、ほぼ100%に近い成功率を出しています。)

更に当院では、根管治療が成功した状態を維持するために、根管治療後に入れる被せ物も高精度に製作し、細菌の根管への再感染を(コロナルリーケージ)を防ぎます。

根管治療のみならず、根管治療後の被せ物治療も顕微鏡を使って責任をもって作成することにより、予後の良い状態を保つことができています。これらは、当医院の15年間の顕微鏡治療の結果によっても証明されています。

10当医院ではセカンド・オピニオンも行っています

当医院では、根管治療後も膿の再発で悩んでいる方のために、セカンド・オピニオンで診断と治療法の提案をしています。

CHECK

他院で治療中であっても可能です

- 根管治療中に抜歯が必要と言われた・・・

- 何回も根管治療をしているが『膿』が治らない。

- 根管治療が終わり被せ物をしたのに、また歯茎が腫れた(痛くなった)・・・

という方は、お気軽にご相談ください。

当院は自由診療となっております。以下に治療費を掲載いたします。

※各種クレジットカードでお支払いいただけます。

カウンセリング料金 ¥11,000

・顕微鏡による、むし歯・歯周病検査など

・レントゲン撮影

CT撮影料金 ¥11,000

通常、CT撮影は別途 33,000円がかかりますが、初回のみ11,000円で撮影します。

お問合せ先

| 医院名 | 医療法人社団真有会 岡野歯科医院 | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 住所 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目430番地 小杉駅前ビル3F | |||||||||||||||||||||||||||

| TEL | 044-711-8241 | |||||||||||||||||||||||||||

| 診療時間 |

休診日=木・日・祝日 完全予約制 |

|||||||||||||||||||||||||||

| アクセス | 東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅より徒歩1分 JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅より徒歩3分 JR南武線 武蔵小杉駅より徒歩3分 |

11ネットでのお悩み相談回答

当サイトでは、皆様からのお悩みを受け付けております。今の主治医に聞けないこと、ネットで調べたけどよくわからない歯の治療のことなど、回答してほしいお悩みがあれば、相談受付フォームより投稿ください。

当サイトでは、皆様からのお悩みを受け付けております。今の主治医に聞けないこと、ネットで調べたけどよくわからない歯の治療のことなど、回答してほしいお悩みがあれば、相談受付フォームより投稿ください。

回答ができ次第、後日、こちらに掲載させていただきます。

また、こちらのお悩み相談は、個別での回答はしておりません。あくまでも、インターネットで公開できる一般的な回答となります。もしも、個別の相談をご希望の場合は、必ずお電話にてお問合せください。

①歯周病が重症化し歯周ポケットが歯根の先まで深くなり、そこから根管に細菌感染がおきて歯髄壊疽(歯髄が腐敗した状態)になり根尖病変を併発したケース

①歯周病が重症化し歯周ポケットが歯根の先まで深くなり、そこから根管に細菌感染がおきて歯髄壊疽(歯髄が腐敗した状態)になり根尖病変を併発したケース ②根尖病変が大きくなり歯周病様の症状を起こしているケース

②根尖病変が大きくなり歯周病様の症状を起こしているケース ③歯周病と根尖病変のそれぞれが同時に進行して合併したケース

③歯周病と根尖病変のそれぞれが同時に進行して合併したケース